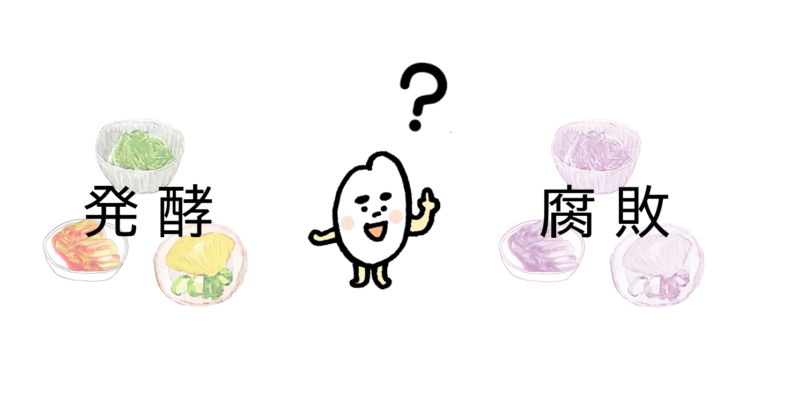

発酵と腐敗はどう違う?

「発酵」と「腐敗」という言葉は、どちらも微生物が関わる現象ですが、意味や私たちに与える影響はまったく異なります。発酵食品が健康や食文化に深く根づいている一方で、腐敗は食材を傷ませ、食べられなくしてしまうもの。似ているようで全く違う両者の違いを知ることは、日々の食生活をより安心で豊かなものにするために大切です。

発酵は人間にとって「役立つ微生物の働き」であり、腐敗は「有害な微生物による変質」と整理することができます。どちらも微生物が増殖する過程で物質を分解・生成する点では同じですが、その結果生まれるものが「有益」か「有害」かで評価が大きく変わるのです。

発酵の定義と特徴

発酵とは、微生物の働きによって食品に新しい風味や栄養価、保存性などのプラスの変化が加わることを指します。例えば納豆のねばり、ヨーグルトの酸味、チーズの熟成した香りなどは、すべて微生物の活動によって生まれた特徴です。発酵によって食品がより美味しく、長持ちし、食文化として広がってきました。

発酵を支える主役は「乳酸菌」「酵母菌」「麹菌」などです。これらは人間に有益な働きをもたらし、古くから世界中で食材の保存や加工に活用されてきました。日本でも味噌や醤油、漬物などの発酵食品は、日々の食卓に欠かせない存在です。

腐敗の定義と特徴

一方の腐敗は、微生物によって食品が分解される過程で「不快な臭い」や「有害な物質」が発生する状態をいいます。魚が時間とともに生臭くなる、肉がねばついて嫌なにおいを放つといった現象は腐敗の典型例です。腐敗は食品の安全性を低下させ、食中毒の原因になることもあります。

腐敗に関わるのは、病原菌や腐敗菌と呼ばれる微生物です。これらは高温多湿の環境で繁殖しやすく、食品の保存状態が悪いと急速に増えてしまいます。そのため、腐敗を防ぐためには「低温保存」「清潔な調理環境」「早めの消費」といった工夫が欠かせません。

発酵と腐敗を見分けるポイント

発酵と腐敗はどちらも微生物による変化ですが、見た目やにおいである程度見分けることができます。発酵食品は「香りが心地よい」「味がまろやか」「変化が均一」といった特徴があります。例えばヨーグルトの酸味や、漬物のさわやかな香りは発酵ならではのものです。

一方で腐敗した食品は「鼻をつくような不快なにおい」「色がくすむ、黒ずむ」「表面に異常な粘りやカビが発生する」などの特徴が出やすくなります。これらは食べると体調不良の原因になり得るため、見た目やにおいに少しでも違和感があれば口にしないことが大切です。

発酵と腐敗のにおいの違い

発酵と腐敗を見分けるうえで、においの違いは大きなヒントになります。発酵では乳酸や有機酸、アルコールといった成分が生まれ、ヨーグルトのさわやかな酸味や日本酒の華やかな香りにつながります。一方、腐敗ではアンモニアや硫化水素などが生成され、強烈で不快なにおいの原因となります。こうした成分の違いが、発酵と腐敗を分ける科学的な根拠となっているのです。

発酵食品と腐敗食品の境界線

しかし実は、発酵と腐敗の境界は必ずしも明確ではありません。同じ微生物の働きでも、管理状態や量の違いによって「美味しい発酵食品」にも「食べられない腐敗食品」にもなり得るのです。

たとえばチーズや納豆は独特の強い香りがありますが、これは発酵によって生まれたものです。慣れていない人にとっては腐敗臭に感じる場合もありますが、一定の範囲に収まっているからこそ食品として成立しています。逆に、その範囲を超えてしまえば「腐敗」と判断されてしまうのです。

つまり「人が食べて美味しいと感じるかどうか」「体に害を与えないかどうか」が、発酵と腐敗を区別する大きな基準といえるでしょう。

歴史から見る発酵と腐敗

人類は長い歴史の中で、発酵と腐敗を体験的に区別してきました。冷蔵庫がなかった時代、食材を保存するには塩漬けや乾燥といった工夫が必要でしたが、その過程で自然発生した発酵食品が食文化として根づいていったのです。

例えば、乳を放置して偶然できたヨーグルトやチーズ、米を利用した日本の味噌や醤油など、すべて発酵の「成功例」といえます。一方、保存方法に失敗すれば、腐敗が進んで食べられない状態になってしまうことも多々ありました。発酵の知識は「経験から学びとった生活の知恵」でもあるのです。

文化による受け止め方の違い

発酵と腐敗の境界は、文化や食習慣によっても異なります。日本で日常的に食べられている納豆は、海外では「強烈なにおいから腐敗食品と誤解される」ことも少なくありません。逆に、ヨーロッパで愛されているブルーチーズは、日本では苦手と感じる人も多い食品です。このように、発酵食品と腐敗食品の線引きには、食文化の背景も深く関わっています。

現代における発酵食品と安全管理

現代では、発酵食品は多くが工場で衛生的に管理されて製造されています。温度や湿度、微生物の種類や量などが科学的にコントロールされているため、安定して品質の高い発酵食品を楽しむことができます。これにより、昔のように「発酵と腐敗の境界が曖昧」になることは少なくなり、安心して食卓に取り入れられるようになりました。

ただし、家庭で漬物や味噌を仕込むときには、保存環境によっては腐敗が進んでしまうこともあります。清潔な容器を使う、適度な塩分濃度を保つ、温度が高すぎない場所で保存するといった基本を守ることが、安全に発酵を楽しむための大切なポイントです。

腐敗を防ぐ工夫

腐敗を避けるためには、日常のちょっとした工夫が役立ちます。代表的なのは冷蔵保存です。低温環境では多くの腐敗菌の増殖が抑えられるため、食品の持ちが良くなります。また、ラップや密閉容器で空気に触れにくくすることも、菌の繁殖を抑える効果があります。

さらに、買った食品は早めに食べ切ることが基本です。新鮮なうちに消費することで、腐敗のリスクを減らすことができます。発酵食品は保存性が高いといっても無限ではないため、期限や保存状態を意識することが大切です。

まとめ

発酵と腐敗はどちらも微生物が引き起こす現象ですが、その結果が「人に有益か」「有害か」で大きく分かれます。発酵は香りや旨み、保存性を高めるなど食品にプラスの価値を与える一方で、腐敗は不快なにおいや有害物質を生み出し、食べられない状態にしてしまいます。

この二つを正しく理解することは、発酵食品を安心して楽しむための第一歩です。スーパーで買える味噌やヨーグルトなどは安全に管理されていますが、家庭で発酵を楽しむ際には、保存環境や清潔さに気を配ることが欠かせません。

発酵の魅力と腐敗のリスクを知ることで、私たちの食生活はより豊かで安全なものになります。日々の食卓で出会う発酵食品を通じて、微生物の力を身近に感じてみてはいかがでしょうか。