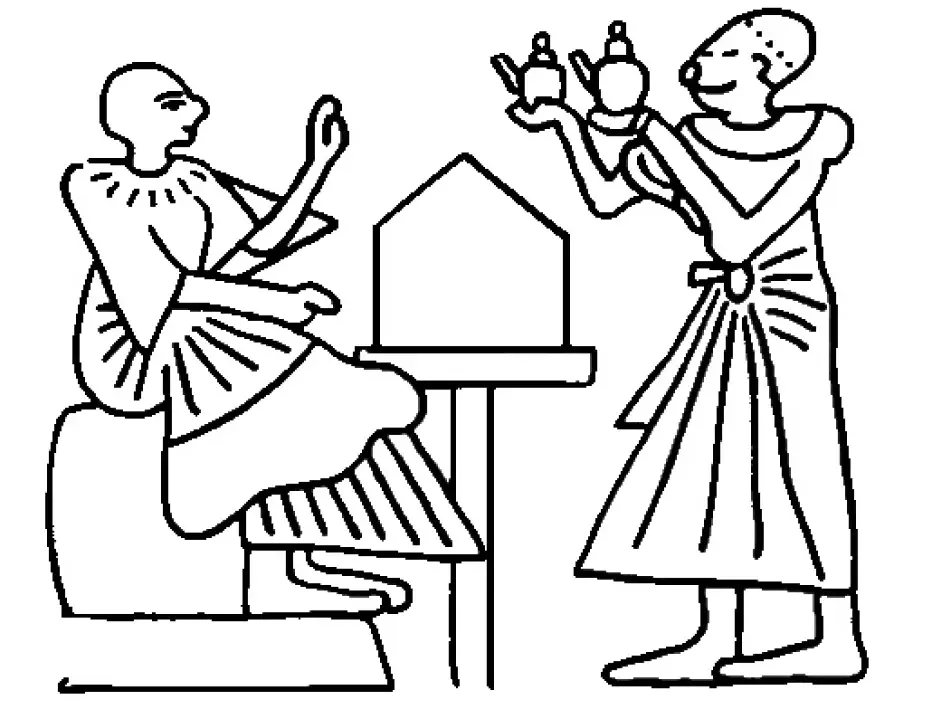

発酵食品の起源

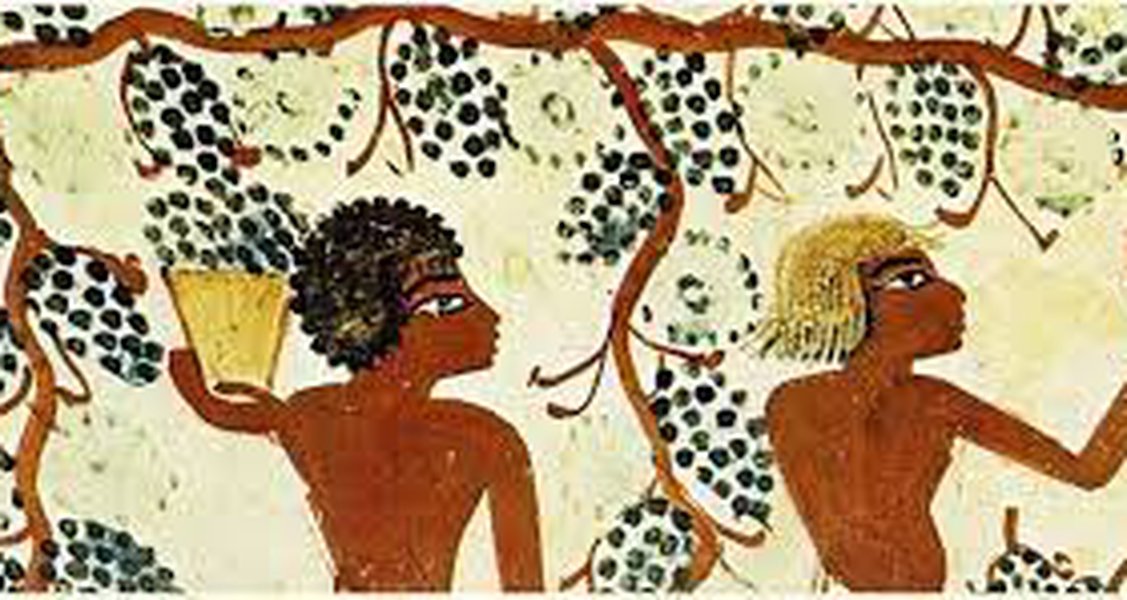

人類が発酵食品を利用し始めたのは、数千年前にさかのぼります。偶然保存していた食材が自然発酵し、その味や保存性が高まったことがきっかけだといわれています。例えば、古代メソポタミアではすでにビールやパンの発酵技術が確立され、エジプトでもワインやチーズの製造が行われていました。つまり、発酵は人類の食文化において最も古い「知恵」のひとつなのです。

発酵は微生物の働きを利用した自然のプロセスですが、そこから得られるのは単なる保存効果だけではありません。風味の向上や栄養価の増加、さらには消化の助けといった多くの恩恵があり、人類は長い歴史の中で発酵食品を食生活に取り入れてきました。

日本の発酵食品の歴史

日本における発酵食品の歴史は非常に古く、縄文時代の遺跡からも発酵調味料の痕跡が見つかっています。弥生時代には米作りとともに発酵文化が発展し、酒や味噌の原型が生まれたと考えられています。

特に奈良時代には中国からの影響で麹(こうじ)の製造法が伝わり、味噌や醤油、日本酒といった日本独自の発酵食品が広がっていきました。室町時代には醤油が一般的に使われるようになり、江戸時代に入ると味噌や漬物、日本酒などが庶民の生活に欠かせない食品として定着しました。

発酵食品は、保存性が高く栄養を補えるため、冷蔵技術のなかった時代に人々の健康を守る重要な役割を果たしてきました。日本人の食文化において「発酵」がいかに根付いてきたかがわかります。

世界の発酵文化

日本以外の地域でも、発酵食品は多様な形で発展してきました。アジアでは韓国のキムチや中国の豆板醤、インドのヨーグルト飲料「ラッシー」が有名です。ヨーロッパではチーズやヨーグルト、ワインやビールといった発酵食品が古くから食卓に欠かせない存在でした。

また、中東やアフリカでも独自の発酵食品が発達しています。例えばエチオピアの「インジェラ」という発酵パンは、独特の酸味を持ち主食として広く食べられています。世界中で発酵食品が作られている背景には、「その土地ならではの気候風土や食材」が深く関わっており、それぞれの文化を象徴する存在となっています。

日本の代表的な発酵食品

日本には数多くの発酵食品がありますが、その中でも特に代表的なものを見ていきましょう。

- 味噌:大豆を麹と塩で発酵させた調味料で、地域ごとに赤味噌、白味噌、合わせ味噌など多様な種類があります。味噌汁として毎日の食卓に欠かせない存在です。

- 醤油:大豆と小麦を麹で発酵させた日本独自の発酵調味料。刺身や煮物など、和食全般に欠かせない調味料として世界中でも人気を集めています。

- 納豆:大豆を納豆菌で発酵させた食品。独特の香りと粘り気が特徴で、健康食品としても注目されています。

- 日本酒:米を麹で発酵させて作る伝統的なお酒で、祝い事や祭りなど日本文化に深く結びついています。

- 漬物:野菜を塩や麹、ぬか床で発酵させて作る食品で、保存性と栄養価の高さから庶民に広く愛されてきました。

これらの発酵食品は、単なる保存食にとどまらず、日本の食文化や生活習慣そのものを形づくってきたといえるでしょう。

世界の代表的な発酵食品

世界各地にも、その土地ならではの発酵食品が根付いています。

- キムチ(韓国):白菜や大根を唐辛子や魚介の塩辛とともに発酵させた食品。辛味と酸味が特徴で、韓国の食卓には欠かせない存在です。

- チーズ(ヨーロッパ):牛乳や羊乳を発酵させて作る食品で、種類によって風味や食感が大きく異なります。ヨーロッパの食文化に深く根付いています。

- ヨーグルト(中東・ヨーロッパ):乳酸菌による発酵食品で、栄養価の高さやお腹にやさしいとされる点から世界中で愛されています。

- ワイン(ヨーロッパ):ぶどうをアルコール発酵させて作る飲料。古代ローマ時代から文化や宗教とも深く関わってきました。

- テンペ(インドネシア):大豆をテンペ菌で発酵させた食品で、栄養価が高く、近年はベジタリアン食材として世界的に注目されています。

こうした発酵食品は、その土地の気候、原材料、文化と密接に結びついて発展してきました。世界中で多様な発酵食品が存在することは、人類がどれだけ発酵の力を活用してきたかを物語っています。

発酵食品の文化的価値

発酵食品は単なる食べ物以上の意味を持ちます。それは「文化」としての価値です。例えば、日本の味噌や醤油は和食文化を支える柱であり、ユネスコの無形文化遺産にも登録された和食の根幹を担っています。

また、韓国のキムチ作りは「キムジャン」としてユネスコ無形文化遺産に登録されており、家族や地域の絆を深める行事として受け継がれています。フランスのワインやチーズも、その地域のアイデンティティを象徴するものとして、食文化にとどまらず観光資源としても重要な役割を果たしています。

発酵食品と現代の暮らし

現代では冷蔵庫や冷凍保存が普及し、発酵食品が「保存のため」に必須ではなくなりました。しかし、発酵食品はその独特の風味や栄養価、そして健康効果から改めて注目を集めています。

例えば、ヨーグルトや納豆、キムチなどは「腸活」や「健康を意識する食生活」の一環として人気を集めています。また、グローバル化の進展により、世界各地の発酵食品が手軽に入手できるようになり、食生活の多様性が広がっています。

さらに、発酵技術は食分野にとどまらず、化粧品や医薬品の開発にも活用されています。微生物の力を応用することで、私たちの生活をより豊かにする可能性が広がっているのです。

発酵食品から学ぶ「持続可能な食文化」

発酵食品の歴史を振り返ると、限られた資源を最大限に活かす人類の知恵が見えてきます。食材を長期保存し、栄養価を高め、風味を引き出す発酵は、現代社会においても「持続可能な食文化」として価値を持ち続けています。

近年は食品ロスの削減や環境負荷の低減が課題となっていますが、発酵という知恵を見直すことは、こうした社会課題の解決にもつながるかもしれません。伝統と最新科学を融合させた新しい発酵食品の開発にも期待が寄せられています。

まとめ|伝統と未来をつなぐ発酵文化

発酵食品の歴史をたどると、それは人類の食文化の歩みそのものだといえます。日本では味噌や醤油、納豆、漬物といった食品が生活の基盤を支え、世界各地でもチーズやワイン、キムチなどがそれぞれの文化を形づくってきました。

発酵は単なる調理法ではなく、地域の風土や人々の暮らしと密接に結びついた「文化的財産」です。そして現代においても、健康効果や持続可能性の観点から、その価値はますます高まっています。

これからの時代、私たちは伝統的な発酵文化を守りながら、現代のライフスタイルに合わせて活用することが求められています。発酵食品を通じて、過去から未来へと続く「食の知恵」を大切にしていきましょう。